Sub-specialty

サブスペシャリティ 消化器内科コース

当講座では、内視鏡治療のスペシャリストを目指しつつ、消化器内科全般の診療レベルも高めていきたいという熱意ある若手内科医を対象に、「内視鏡治療を集中的に経験し、最短期間で消化器病専門医・内視鏡専門医を取得すると同時に、医学博士取得に向けた学位論文も作成する」という濃密な修練プログラムを提供しています。

プログラム参加者は、福島県立医科大学・低侵襲腫瘍制御学講座の助手(学位取得者は業績に応じた職位になります)として採用します。臨床・修練のフィールドとして総合南東北病院・消化器内科で診療を行い、同時に大学の教員として研究活動も実施します。

臨床・研究ともに、国内でも有数の実績ある指導医が直接指導しますので、ぜひHPをご覧いただき、興味を持たれた方はお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。 見学、採用に関する面談は随時受け付けております。

Content

プログラムの概要

プログラムの詳細はコチラからご覧ください。

とにかくESDの経験&病理カンファを繰り返しながら、診断力を高めていく

当院の特徴は、何と言ってもESD件数が多く、全国7位の治療件数です(2022年度実績)。

基本的な内視鏡操作ができれば、医師学年が若くても早い段階からESDを経験することにしています

(実際、卒後7年目のS医師はすでに160例以上の経験を積んでいます)。

早めに治療内視鏡を経験させていくことで、通常検査・精査を行う時の診断能力も同時に鍛えていくことができます。

診断・治療の技能を高めるための教育効率を突き詰めていった結果、

早めに・良い症例を・たくさん経験させるという結論に至りました。

また最近、治療内視鏡を早い段階で経験することで、診断能力も相補的に高められることが分かってきました。

自分が発見できなかった病変でも、治療内視鏡を担当することがあります。

その場合、改めて病変をエキスパートともに徹底的に観察し、

切除した検体は消化器病理の専門家とともに顕微鏡を見ながら内視鏡画像との対比を議論します。

当科の病理診断は、消化器病理の第一人者である菅井有先生(前岩手医科大学病理診断科教授)が行っており、

消化器病理カンファランスは非常に高いレベルの議論が交わされています。

とにかくESDの経験&病理カンファを繰り返しながら、診断力を高めていく

当院の特徴は、何と言ってもESD件数が多く、全国7位の治療件数です(2022年度実績)。

基本的な内視鏡操作ができれば、医師学年が若くても早い段階からESDを経験することにしています

(実際、卒後7年目のS医師はすでに160例以上の経験を積んでいます)。

早めに治療内視鏡を経験させていくことで、通常検査・精査を行う時の診断能力も同時に鍛えていくことができます。

診断・治療の技能を高めるための教育効率を突き詰めていった結果、

早めに・良い症例を・たくさん経験させるという結論に至りました。

また最近、治療内視鏡を早い段階で経験することで、診断能力も相補的に高められることが分かってきました。

自分が発見できなかった病変でも、治療内視鏡を担当することがあります。

その場合、改めて病変をエキスパートともに徹底的に観察し、

切除した検体は消化器病理の専門家とともに顕微鏡を見ながら内視鏡画像との対比を議論します。

当科の病理診断は、消化器病理の第一人者である菅井有先生(前岩手医科大学病理診断科教授)が行っており、

消化器病理カンファランスは非常に高いレベルの議論が交わされています。

| 連絡先 | プログラム責任者 濱田晃市(福島県立医大・低侵襲腫瘍制御学・講師),本多通孝 |

| 対 象 | 卒後3年目以上 |

| 処 遇 | 福島県立医大のプロジェクト教員として雇用 総合南東北病院(郡山市)の内科常勤医として勤務 大学の職員として研究資源を利用することができます。また、臨床・手術のトレーニングは総合南東北病院を拠点とします。 郡山市にあるがん診療連携拠点病院であり、がん診療実績の豊富な活力にあふれる総合病院で、各科の連携が良く、コメディカルのモチベーションが高く、患者さん本位のスムーズな医療が実施できる場です。詳細は、総合南東北病院消化器センターのサイトをご覧ください。 |

| 修練期間 | 3年コースと4年コースを設置(経験値に応じて1~2年間の研修も受け入れる場合がある) 一つの病院だけで修練を続けていくと、どうしても経験に偏りが出てしまいます。定期的な短期の院外研修(専門施設での見学)の他に、上記留学期間を利用した研修を奨励しています。そこでトレーニング期間内に「留学期間」を設けています。これまで、留学期間を利用して、がん専門病院での研修や、臨床研究のための大学院入学などの実績があります。当講座から紹介する施設以外にも受け入れ先の許可があれば認められます。 |

| プログラム例 | 1年次:内視鏡精査、治療医のトレーニングを開始・消化器内視鏡専門医取得に必要な症例数はすべて経験する 臨床研究の体系的な学習を行う(学習コースe-learningの受講、研究カンファランスに参加) 研究プロトコールの作成・具体的な研究計画を立案し、倫理委員会に提出 2年次:留学期間を利用して、病理研修・公衆衛生大学院などへ出向 完全にベッドフリーとする (この間、基本給は保証するものとします) 3年次~4年次 指導的立場で経験を積む 内科医長として安定した内視鏡治療の実施、徐々に困難症例の経験を積む 消化器病専門医・消化器内視鏡専門医の取得 週1日ベッドフリーとし、自分で立案した臨床研究を実施。データ解析を行い論文発表 (希望者には学位取得のための論文指導を行います) |

| 勤務形態 | 平日1日を研究日としてベッドフリーとする(臨床研究の学習・計画・実施に充てる) 土日は交代制勤務 当直 月1回~1.5回 |

| 給与例 | 卒後6年 1000万程度 卒後10年 1200万程度 社会保障あり 住宅手当・学会出張手当あり |

| 修練後の進路 | プログラム年限を満了した後の進路は個々の自由意思に任せており、縛りはありません。 過去には、継続して1-2年間残留した者、さらなる専門施設でのトレーニングに出たもの、海外留学した者、他施設に異動したものなど様々です。全国さまざまな病院と交流がありますので、採用枠によって紹介・移籍したケースも多いです。 どのような進路でも、できる限り応援しますので個別にご相談ください。 |

| 連絡先 |

| プログラム責任者 本多通孝 |

| 対 象 |

| 卒後6年目以上 |

| 処 遇 |

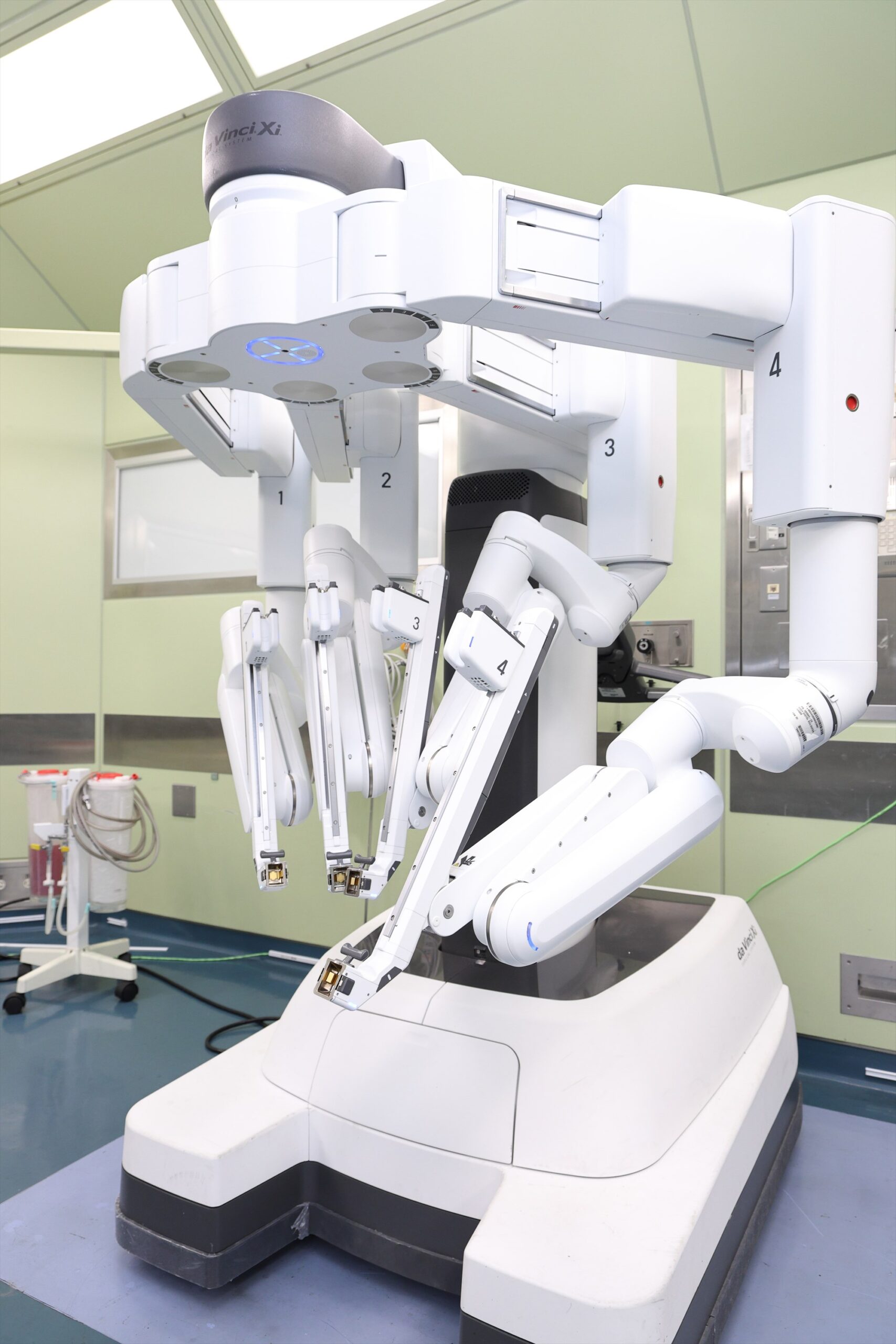

| 福島県立医大のプロジェクト教員(助手)として雇用 総合南東北病院(郡山市)の外科常勤医として勤務 大学の職員として研究資源を利用することができます。また、臨床・手術のトレーニングは総合南東北病院を拠点とします。 郡山市にあるがん診療連携拠点病院であり、がん診療実績の豊富な活力にあふれる総合病院で、各科の連携が良く、コメディカルのモチベーションが高く、患者さん本位のスムーズな医療が実施できる場です。 手術のレベルも高く、消化器外科医の病院長をはじめとし、消化器外科学会指導医3名、内視鏡外科技術認定医4名、肝胆膵外科高度技能医1名が在籍しており指導に当たります。詳細は消化器センターのサイトをご覧ください。 |

| 修練期間 |

| 3年コースと4年コースを設置(経験値に応じて2年間の研修も受け入れる場合がある) 3年コースでは6カ月以内、4年コースでは1年以内の留学期間を設けています。留学先は当講座から紹介できる施設以外にもフェローが希望し、受け入れ先の許可があれば認められます。 一つの病院だけで修練を続けていくと、どうしても経験に偏りが出てしまいます。定期的な短期の院外研修(専門施設での見学)の他に、上記留学期間を利用した研修を奨励しています。 |

| 3年コースの到達目標 |

| ・胃または大腸の内視鏡外科手術を術者として完遂できる(技術認定医取得レベル) ・消化器外科専門医取得に必要な症例をすべて経験する ・自ら主体的に計画した臨床研究を実施し、英文論文をアクセプトさせる |

| 4年コースの到達目標 |

| 3年コースの到達目標に加え ・困難症例の術者経験 ・学位取得に向けた論文の完成 (条件を満たせば論文博士の申請が可能です。当科入職までの経歴・研究期間等の学位規定がありますので個別にお問い合わせください。) が組み込まれます。 また、技術認定ビデオの提出が可能なレベルに到達した段階で、ロボット支援下手術の術者機会が得られるようにします。 |

| プログラム例 |

| 【1年次】 臨床(総合南東北病院・外科医員として) ・胃または大腸の内視鏡外科手術を中心に修練(術者は週1例を目安に経験する) ・広範囲内視鏡外科技術認定医の申請に向けた提出ビデオの撮影を行う ・消化器外科専門医取得に必要な症例は全て経験しておく 研究(平日、週1日は研究のためのベッドフリー) ・遠隔学習システムによる臨床研究の基礎学習 ・研究プロトコールの作成(8月までに研究計画を立案し倫理委員会に提出) ・研究開始・進捗をカンファランスで報告 【2年次】 留学期間(受入施設・研究所・大学) ・臨床研究の遂行や専門医取得に必要な学習・トレーニングのために、個々の希望する施設へ留学する ・京都大学臨床研究者養成コースの受講を推奨している。 (その他、個々の希望に応じて適切な専門施設を紹介。海外も可) 【3年次】 臨床(総合南東北病院・外科医長として) ・指導的立場での手術経験を積む ・専門医・認定医の取得 ・比較的難易度の高い内視鏡外科手術の術者経験 研究(平日、週1日は研究のためのベッドフリー) ・福島県をフィールドとした外科領域の臨床疫学研究の企画と実施 ・1年次、2年次の期間に収集した臨床データの解析と発表 ・国際学会での発表と英文論文の作成 ・4年コースの場合:学位論文の完成 |

| 勤務形態 |

| 平日1日を研究日としてベッドフリーとする(臨床研究の学習・計画・実施に充てる) 土日は交代制勤務 当直 月1回~1.5回 |

| 給与例 |

| 卒後6年 1000万程度 卒後10年 1200万程度 社会保障あり 住宅手当・学会出張手当あり |

| 修練後の進路 |

| プログラム年限を満了した後の進路は個々の自由意思に任せており、縛りはありません。 過去には、継続して1-2年間残留した者、さらなる専門施設でのトレーニングに出たもの、海外留学した者、ロボット支援下手術の立ち上げを目的に他施設に異動したものなど様々です。全国さまざまな病院と交流がありますので、採用枠によって紹介・移籍したケースも多いです。 どのような進路でも、できる限り応援しますので個別にご相談ください。 |